在「一天一杯咖啡」几乎是标配的今天,另一种固体「醒脑神器」正逐渐遍布大街小巷。

它比咖啡更易携带、更易分享、更易「上头」,也更便宜——独立包装,一颗最便宜不超过 3 毛钱。

图源:自己搜的

然而,这些「优势」全部都是伪装,致命性,才是它真正的底色。

相信你已经猜到了,这个「它」,就是槟榔。

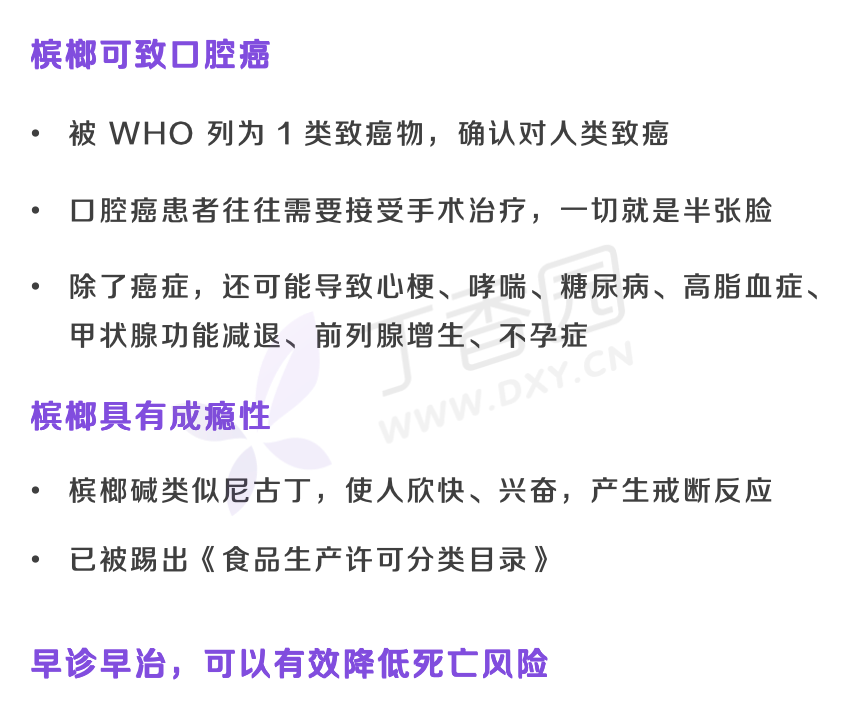

原产于马来西亚,在中国的引种栽培史超过 1800 年的槟榔,2003 年被世界卫生组织(WHO)定义为 1 类致癌物,即,确认对人类致癌。

因为 1 颗 3 毛钱的「零食」,TA 们被切掉半张脸

2018 年,中南大学湘雅医院披露的一组粗略统计的数据显示,单一个口腔颌面外科病区里,共 50 位住院患者中有 45 人患口腔癌,其中 44 人有长期、大量咀嚼槟榔的习惯。

WHO 的国际癌症研究机构(IARC)上个月在 The Lancet Oncology 发表的最新研究也表明,在 2022 年全球近 40 万例口腔癌病例中,有超过 12 万例由无烟烟草和槟榔使用引起。如果能限制对无烟烟草和槟榔的使用,就能避免大约三分之一的口腔癌病例。

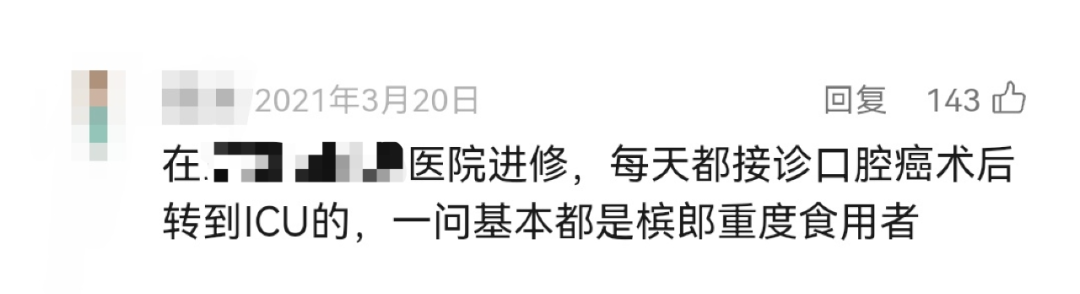

图源:丁香园评论区

虽然目前关于槟榔致癌的确切机制尚不明了,但学界普遍认为,槟榔主要通过两方面诱导口腔癌的发生:

槟榔的粗纤维硬度高,长期咀嚼可损坏牙齿、破坏口腔粘膜,进而导致口腔黏膜下纤维性变及口腔白斑,这是公认的口腔癌癌前病变;

槟榔中的多种活性成分和代谢产物有细胞毒性、遗传毒性甚至直接致癌,比如槟榔生物碱、槟榔鞣制、槟榔特异性亚硝胺和活性氧等,已有动物研究显示出其中一些活性成分的致癌作用。

口腔黏膜下纤维性变的典型表现

图源:参考资料 6

而一旦进展到口腔癌,患者需要面临的就是:切除半张脸、高转移风险和低于 50% 的五年生存率。

与大多数癌症一样,口腔癌最主要的治疗方式也是手术切除,但因为部位特殊,常常一切就是半张脸。

印度政治家 Sharad Pawar 因烟草和槟榔患口腔癌,术前(左)术后(右)容貌变化明显

此外,由于口腔附近血管、淋巴结较为丰富,非常容易发生颈部淋巴结转移,其中又有约 20~30% 的颈部淋巴结转移无法被及时检测(称为隐匿性转移),而癌细胞一旦扩散到颈部,就会使存活率直降 50%。

一位口腔专业博士曾分享了他在临床上的所见所闻。据他介绍,有位舌癌患者,在发生颈部淋巴结转移后,接受了舌头全切术,为了不影响咀嚼功能,医生取了患者手臂的皮瓣移植到口腔内。

虽然保住了咀嚼功能,但患者从此丧失了味觉,难以发音。更令这位患者痛苦的是,由于手臂的皮瓣毛发生长旺盛,移植到口腔以后,每隔一段时间就需要去医院剪掉舌头上的黑毛。(点击查看丁香园往期文章:这种癌症,我听患者口音就能知道病因)

类似的患者数不胜数,有很多口腔癌的患者疼痛到无法进食,瘦得皮包骨头;有些患者做完切除手术后整张脸都是畸形的,眼睛鼻子嘴巴被拉扯得不成人形;还有患者被切掉大半个下颌骨,面部塌陷、神经麻痹。

台湾省纪录片《消失的微笑》中一位因为吃槟榔而被切掉下颌骨的患者

而除了口腔癌,槟榔还与食道癌、喉癌甚至肝细胞癌的发生发展有关。

事实上,槟榔几乎影响人体的所有部位,包括大脑、心脏、肺、胃肠道和生殖器官。心肌梗塞、心律失常、肝损伤、哮喘、2 型糖尿病、高脂血症、代谢综合征、甲状腺功能减退、前列腺增生、不孕症……你能想到的疾病,尤其是慢性病,几乎都可能由槟榔引起。

当之无愧的「恶魔的果实」。

2017 年,柳叶刀将食用槟榔列为「被忽视的全球公共卫生紧急事件」。

为了「合群」吃下,结果发现「根本戒不掉」

看上去百害无一利的槟榔,到底为什么会吸引这么多人食用?

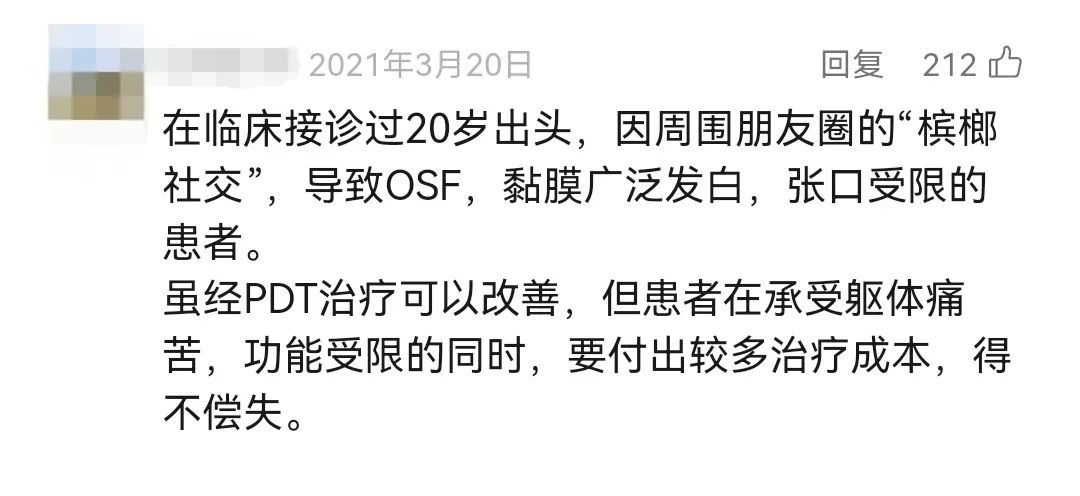

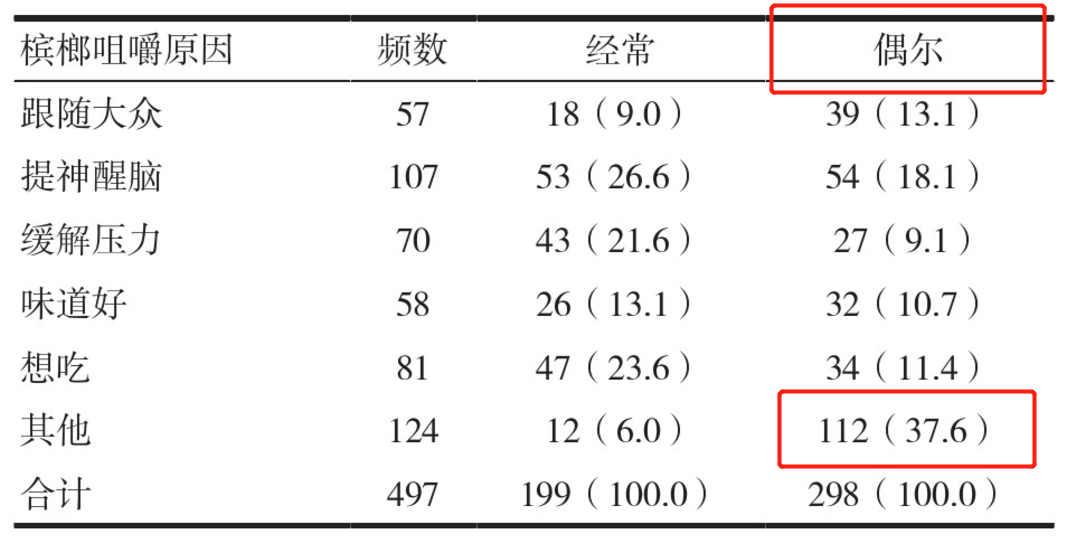

曾有研究通过问卷调查的方式,了解了长沙市、湘潭市共 507 位居民的槟榔咀嚼情况及对口腔健康知识认知情况。当被问到「咀嚼槟榔的原因」时,四分之一的受访者选择了「地方习俗、工作交际、好奇心」,而在「偶尔」食用槟榔的人群中,这一原因的占比更是接近 40%。

「看他们都吃,所以我也吃」,是许多人第一次把槟榔放进嘴里的理由。

注:排除了 179 位从不咀嚼槟榔的居民

图源:参考资料 11

而一旦尝试了槟榔,你就会落入它的第二层「蜘蛛网」——成瘾。

槟榔被认为是全球消费量第 4 大的成瘾性物质,仅次于酒精、烟草和咖啡因。但相比于其他三者,人们对槟榔成瘾性的生物学机制关注度十分有限。已开展的研究证明,槟榔的成瘾性可能主要依赖于槟榔碱。

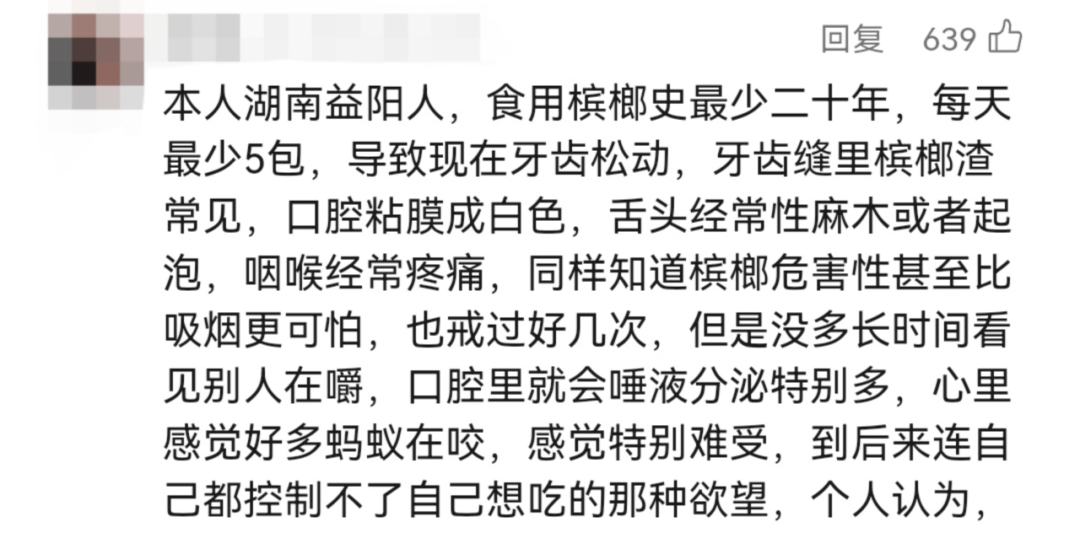

槟榔碱与烟草中的尼古丁有相似之处,不过尼古丁主要激动烟碱型乙酰胆碱受体,而槟榔碱则是一种毒蕈碱型乙酰胆碱受体的激动剂,可以产生副交感神经作用,比如促进流泪、胃肠蠕动和唾液分泌,给食用者带来的主观感受就是欣快、兴奋、精神倍增。渐渐地,一天不吃就「感觉心里有好多蚂蚁在咬」。

图源:丁香园评论区

然而,除了生物学机制,槟榔瘾难戒的另一个重要原因是:随时都能买到。

虽然在 2020 年,国家市场监督管理总局修订的《食品生产许可分类目录》里,已经不再有「槟榔」二字,意味着槟榔不能再作为食品销售。次年,国家广播电视总局也印发文件,要求停止利用广播电视和网络视听节目宣传推销槟榔及其制品。

但现实却是,无论是线上网购平台,还是线下实体商店,槟榔依然无处不在。

网购平台上,槟榔的销售量惊人

图源:自己搜的

一位曾经做槟榔零售生意的店家回忆,因为槟榔不能作为「食品」销售,经销商们通常会给零售店专门配一个小架子,在店铺内划分出单独的槟榔售卖区。「他们说只要不跟其他(食品)混在一起卖,被查到也问题不大。」

除此之外,店家还表示,槟榔是他卖过促销力度最大的商品:「每一包都是 100% 中奖,最少的是加 1 块钱就能换一包价值 30 元的槟榔,最多的是加 5 块钱换一包价值 100 的。」

中奖最多的一次,原本只想买一包槟榔的顾客,最后一共带走了 6 包。

这样的销售模式下,「根本戒不掉」成为大多数槟榔食用者的身心困局。

从现在开始拒绝槟榔,还来得及

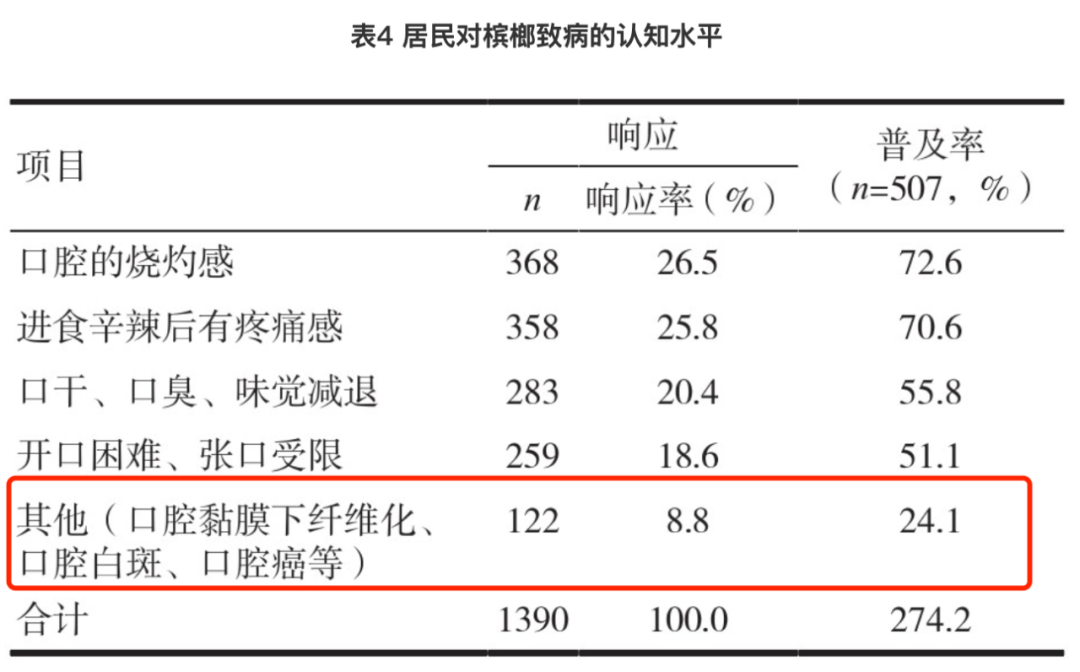

前文提到的调查问卷研究中,还有这样一组数据:当被问到「是否知道槟榔致病」时,只有极少的人清楚「槟榔可导致口腔黏膜下纤维化、口腔白斑、口腔癌等」。

图源:参考资料 11

这项研究开展于 2022 年,在槟榔被踢出「食品」行列 2 年后,对于槟榔的致命性危害,人们依然知之甚少。

因此,限制槟榔的首要任务就是,正确、客观、广泛地宣传。

在这方面,我国台湾提供了一个正面示范。上世纪 90 年代以来,台湾地区就开始了控制槟榔计划,通过媒体传播、学校宣讲等方式提高人们对槟榔致癌性的认知。2014 年,台北市还出台《废物处置法》,严禁在公共场所吐槟榔汁。

一系列措施带来的结果是,台湾地区因咀嚼槟榔而患口腔癌的年龄标准化发病率,从 2007 年的约 45% 下降到 2018 年的约 5%。

而另一个重要任务,则是早诊早治。

多项临床试验显示,针对高危人群(吸烟或食用槟榔)进行口腔癌早期筛查,能够使病死率平均降低约 30%。此外,对于癌前病变「口腔黏膜下纤维性变」,早期发现、积极治疗,可以有效终止疾病进程,规避癌变可能。

虽然目前国内并没有规范性的口腔癌筛查指南,但国家卫健委在《卫生健康委印发健康口腔行动方案(2019~2025 年)》中已经明确提出:

在有咀嚼槟榔习惯的地区,以长期咀嚼槟榔对口腔健康的危害为重点,针对性地开展宣传教育和口腔健康检查,促进牙周、口腔黏膜病变等疾病早诊早治。

显然,槟榔的危害正在逐渐受到重视。那么作为普通人,我们又该如何行动?

俗话说「种一棵树的最佳时间,除了 10 年前,就是现在」,对于槟榔来说也是同理——

从现在开始拒绝槟榔,还来得及。

致谢:本文经 北京大学口腔医院颌面外科副主任医师 王佃灿、浙江大学医学院附属第二医院口腔颌面外科副主任医师 褚涵文 专业审核